ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৫, ০২:১৫ পিএম

ছবি: সংগৃহীত

ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি পুরোপুরি বন্ধের সুপারিশ করেছে বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ–সংক্রান্ত টাস্কফোর্স। এই টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি পুরোপুরি বন্ধ করা উচিত। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ব্যাপক পরিসরে ছাত্ররাজনীতি দেখা যায়, যা একাডেমিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। খবর প্রথম আলো।

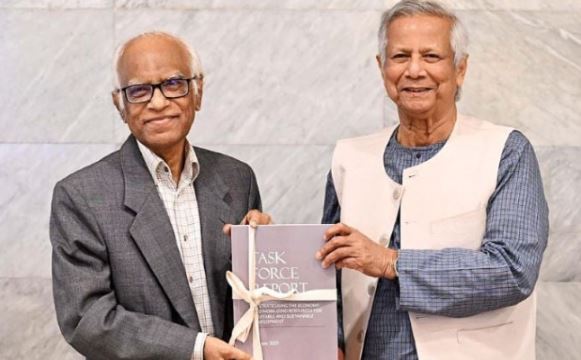

গত ১১ সেপ্টেম্বর বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে এই প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। ছাত্ররাজনীতির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর হস্তক্ষেপ থাকে, যা একাডেমিক স্বাধীনতাকে টেনে ধরে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদের নেতৃত্বে এই টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

এই টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে অর্থনীতি, ব্যাংক, অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করে সুপারিশ করা হয়। শিক্ষা খাত নিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কিছু করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমানোর সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমানোর সুপারিশ করেছে ওই টাস্কফোর্স। টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একীভূত করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে। এই সুপারিশ করার কারণ হিসেবে টাস্কফোর্স বলেছে, শিক্ষা তহবিলের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি যৌক্তিক করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক মেধাসম্পদ ব্যবহার করা যাবে, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৈশ্বিক র্যাঙ্কিংয়ের উন্নতিতে সহায়তা করবে।

প্রতিবেদনের বক্তব্য অনুসারে, হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে পারছে না। বাজারের চাহিদামতো দক্ষ সম্পদ গড়ে তোলা যাচ্ছে না। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দেশের অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ন্যূনতম মানের শিক্ষাও দিতে পারছে না। অথচ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি কম। এর মানে, দেশের করদাতাদের পয়সার যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে না।

অন্যদিকে মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়ার নামে বেসরকারি মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ‘সাটিফিকেট’ বিক্রির প্রবণতা আছে বলে উল্লেখ করা হয় ওই প্রতিবেদনে। এ ছাড়া ঢাকার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথাও বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭০। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৫৫টি। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১১৫টি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেকেরও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, এই দেড় দশকে মোট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৮৭টি। এর মধ্যে ২৬টি পাবলিক ও ৬১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

গতকাল রোববার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা শেষে পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে সরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এটা সত্য। সরকারি খাতে দেশে ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে গত সাত বছরে অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। এত দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির রেকর্ড বাংলাদেশ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সাত থেকে আট বছরে পরিকল্পনা এবং কয়েকটি কমিশন করা হয়েছিল।

যেকোনো পরিস্থিতিতে অটো পাস বন্ধ

টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে যেকোনো পরিস্থিতিতে অটো পাস বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয়, যেকোনো পর্যায়ের পরীক্ষায় অটো পাসের সুযোগ প্রত্যাহার করা উচিত। যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো পরীক্ষা অটো পাস অনুমোদন উচিত হবে না। এ ছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইন অনুসারে ৩ থেকে ১০ বছর কারাদণ্ড নিশ্চিত করা উচিত।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর একশ্রেণির শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ এইচএসসি পরীক্ষায় অটো পাস দেওয়া হয়। এ ছাড়া কোভিডের সময়ও এসএসসি, এইচএসসিসহ বিভিন্ন শ্রেণিতে অটো পাস দেওয়া হয়।

কোচিং–নির্ভরতা বাড়াচ্ছে জিপিএ–৫

কোচিং–নির্ভরতা সম্পর্কে টাস্কফোর্সের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিযোগ আছে, অনেক স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষাদানে মনোযোগ দেয় না। ফলে কোচিং–নির্ভরতা বেড়েছে। এ পরিস্থিতির পেছনে কারণগুলো হলো, অনেক অভিভাবক সন্তানদের শিক্ষার পেছনে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না কিংবা সন্তানদের পড়াশোনার বিষয়ে তাঁদের সক্ষমতার অভাব আছে। জিপিএ–৫ পেতেই হবে—এমন প্রচলিত মনোভাব শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কোচিং–নির্ভরতার চাহিদা তৈরি করছে।

-20260210073636.jpg)